【感动交通人物系列】生命之光永不熄灭——宁波航标处叶中央一家五代坚守灯塔

| 一个岛、一座塔、一盏灯,这是守塔人的工作状态,也是宁波航标处叶中央一家五代人传承百年的生活常态。无边的孤独之中,他们日复一日擦亮“黑夜的眼睛”,为茫茫大海中南来北往的船舶校正航向、保障安全。他们与他们守护的灯塔,便是那黑夜里永不熄灭的生命之光。

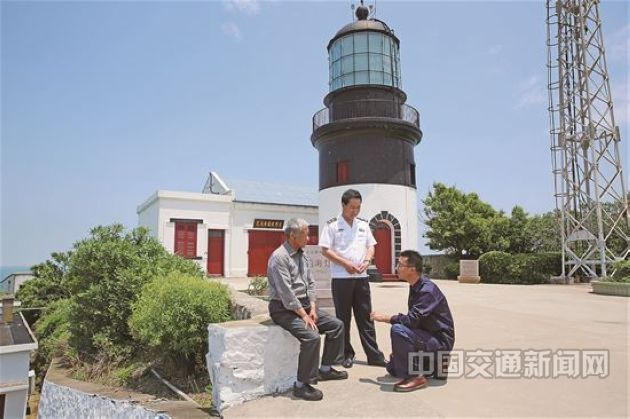

叶中央一家将信仰传承下来,筑起精神的灯塔。

叶中央(中)与儿子叶静虎(右)、孙子叶超群(左)。 一个岛、一座塔、一盏灯,这是守塔人的工作状态,也是宁波航标处叶中央一家五代人传承百年的生活常态。无边的孤独之中,他们日复一日擦亮“黑夜的眼睛”,为茫茫大海中南来北往的船舶校正航向、保障安全。他们与他们守护的灯塔,便是那黑夜里永不熄灭的生命之光。 五代人传承生命重托 叶中央的父亲叶阿岳、爷爷叶来荣,都是守塔人。1944年10月,台风夜,大海咆哮,巨浪翻卷。叶中央的父亲在守塔时,看到一艘补给船要进港避风,船老大一个人有点吃力,他父亲去帮忙,却不幸被海浪吞噬。父亲牺牲那年,叶中央5岁。 从此,叶中央与爷爷叶来荣在白节岛相依为命。这座岛上的白节灯塔由英国人于1883年建成,爷爷叶来荣是中国第一代灯塔工。 每当航船穿越海峡,在灯塔下鸣笛三声致意,爷爷让叶中央帮忙一起升起旗帜,拉三下回礼。这小小的仪式让叶中央心中充满了神圣的感觉:对于航船,灯塔就是方向,就是希望。 20岁那年,爷爷说:“看灯塔吧!”叶中央顺理成章也成了一名灯塔工。年轻的叶中央将满腔热忱倾注在灯塔,然而命运却再次无情地打击了他。 1971年春节前夕,三星岛,其他几名灯塔工打点行装,准备回家过年,叶中央却留了下来。他满心欢喜地等待着,整整一年没有见到家人的他,捎信让妻子带着两个女儿来岛上过个团圆年。然而,等来的是一个噩耗:在来岛途中,妻子乘坐的船翻了,年仅29岁的妻子和5岁的小女儿双双遇难。打捞上来时,妻子还死死地抱着小女儿。 承受如此悲痛的叶中央,并没有因此消沉,更没有放弃守塔工作。相反,除了夜以继日地坚守岗位之外,在1984年,他把小儿子叶静虎又送上了灯塔,成为了叶家的第四代守塔人。 在明知守塔工作面临各种危险,甚至可能牺牲生命的情况下,依然让自己的儿子来传承这份坚守,这种精神令人肃然起敬。 当时叶静虎在一家建筑公司开拖拉机,跑运输,收入不低,对于父亲的做法有点不理解。“我们家对灯塔有着特殊的感情,你小时候不是很喜欢看那一闪一闪发光的灯塔吗?”叶中央反问道。 从事守塔工作后,叶静虎慢慢读懂了父亲的心思。他说:“父亲在灯塔上孤独坚守40多年,他在无边的大海上默默守护了一辈子灯塔,为过往船舶指引航向,也为我指明了人生道路。” 2012年,退休多年的叶中央开始动员自己的孙子叶超群也到灯塔上去工作,并经常给叶超群讲灯塔上的故事,希望他继续传承叶家的灯塔情怀,去艰苦的海岛上锻炼自己。2014年4月,叶中央的愿望实现了,叶超群光荣地成为守护七里屿灯塔的一名灯塔工。 这位叫叶中央的老人家,对灯塔有一种特殊的信仰。几十年来,无论物质多么匮乏,无论经历多少风浪,叶中央都没有打过退堂鼓,他说:“做事情要专心,既然做了,就要把事情做好!” 人在灯亮 从未缺席 守护灯塔的工作很辛苦,也很危险。为了让灯塔能够始终在黑夜中闪亮,叶中央一家付出了常人无法想象的努力。 在上世纪五六十年代,守塔工作繁琐而单调。那时候灯塔还是靠燃油发光,每个小时都要给机器上一次弦,只有这样,灯塔才能发光。叶中央在年复一年的守塔工作中,所经历的就是这样一次又一次地去点亮灯塔,枯燥、乏味,却从无丝毫懈怠。 守塔人每天的工作量并不小——塔身要打漆,机器要维修保养,透镜需要擦洗,隔一个小时还要给机器上弦。有次灯塔大修,叶中央带领大伙儿硬是把25吨重的建材肩扛手抬地搬上了山顶,灯塔人就是这样一批不怕苦不怕累的人。 每年七八月份,东部沿海会有台风频繁登陆。一旦遇到这样的恶劣天气,守塔工作就要面临严峻的考验,更重要的是,越是这个时候,灯更不能灭。1986年,叶中央赶上了一场12级的台风,岛上的灯塔需要人工摇发条使机器旋转。虽然从机房到灯塔只有20米远,但在能把树连根拔起的台风中,这20米却是摇摇欲坠的生命线。叶中央冒着被强风吹进大海的危险,坚持守好了这盏“不能熄灭”的指路明灯。 叶中央回忆说,遇上台风天,补给船无法过来,断粮断菜是常事。有时一个月没来补给,只能用酱油汤泡饭。最惨的一次,岛上5个男人7天全部的伙食,只有一个约5公斤重的冬瓜。然而,最难熬的还是无边无际的孤独。守塔人一上灯塔就是三四个月,几乎与世隔绝。日复一日,只有海风,只见海水,日子就像灯塔的影子,来了又去,去了又来,寂寞单调。 这是一场与孤独的较量。记得刚上岛时,叶静虎熬不住了,整天黑着脸,工作提不起劲儿。有一次,值班的叶静虎还差点错过了上弦时间。 叶中央把儿子叫到跟前,劈头盖脸一顿训斥:“灯灭了,船靠什么指引?人在灯亮,这是人命关天的事,你懂不懂?”“人在灯亮”是守塔人的天职,在叶中央心里,这是需要用生命去背负的责任。 “人在灯亮”已经成为这个家庭的信仰。台风夜,狂暴的海风带着恐怖的尖啸声横扫过来,远悬海际的小岛仿佛要被吹没在大海里。上弦的时间到了。叶中央冲进时速130公里的台风里,迎着嘶吼的暴风雨,抓住值班室和灯塔之间拴着的“安全绳”,在风雨中艰难爬行,稍有疏忽,就可能被狂风吹落海里。100米长的路,他爬了足足半个小时。上完灯弦,他才发现腿上手上全被尖利的礁石割破,血流殷殷。 雷雨天,灯塔的发电机被闪电击中,灯光瞬间熄灭。小岛雷声轰鸣,地动山摇,电光像一条幽绿的电龙劈开乌云,打在地上。叶中央一步跨到草坪,在狂暴的电光和暴雨中,蹦跳着冲到变电房,发动备用发电机。5分钟,灯塔恢复了光明。 用心审视每座灯塔的魅力 新一代的灯塔工,生活不再像原来那样艰苦。叶超群说,电视机、电脑已普及,休假也比父辈多了。岛上连接了通信网络,安装了电动旋转机,灯塔工只要动动鼠标就能查询天气,也不用每小时手动给塔灯上弦了。但岛上依旧狭小、荒僻,白天看海浪,晚上看星光。 慢慢地,叶超群开始适应岛上的生活,值班烧饭,打扫卫生,在岛上的大多数时间都可以自由支配,他有更多的时间去学习,去做自己喜欢的事情。 作为一名“80后”,叶超群坦言,他性格内向,不喜欢都市的喧嚣和热闹,而是钟情于安静和恬淡。而祖辈代代遗传的“不愿说话、害怕见人”的基因似乎也为他守护灯塔创造了一种与生俱来的默契。他说:“对于坚守灯塔的决定,不会轻易改变。” 叶超群对灯塔事业的执着和热爱更多体现在行动上。翻开《航路——生命的守护》这本书,他看到,书上那一座座百年灯塔与他们美丽的岛屿交相呼应,那时叶超群就有了一个梦想:“有生之年,我要让自己的足迹遍布这些海岛,用心去审视每座灯塔的魅力,也是为了更好地传承灯塔文化。” 从上岛的第一天起,叶超群就开通了“灯人V5”的微博,他想与更多的人分享灯塔遗世独立之美。V5,代表第五代,也隐含“威武”的意思。 与他的祖辈、父辈不同的是,叶超群对灯塔有着自己的理解:时代在进步,科技在发展,灯塔的引航功能可能会弱化,但随着岁月的推移,灯塔的内涵逐渐沉淀,已经成为珍贵的文化遗产。他要做灯塔遗产的传承人,要让这个孤独者的事业不再孤独。 2013年4月,包括七里屿灯塔在内的11座“浙东沿海灯塔”入选第七批全国重点文物保护单位,潜藏在叶超群心底的梦想更加涌动:对于这些灯塔,不仅要守望好,更要开发好、利用好——他想发展以灯塔为主题的特色旅游,让更多的人走近灯塔、体验灯塔、了解灯塔。 叶中央讲过一句非常有诗意的话:“我一直认为灯塔有召唤的魔力。在你没有感受到以前,你觉得这个词可笑。等你感受到了,那简直就是入骨入心的爱,你没办法,你只有奔向他。” 叶中央和他的家庭俨然已经成为一座灯塔——永不熄灭的生命之光。 □短评 铸起不朽的精神灯塔 面对孤独、危险、艰辛,叶中央一家用爱传承、用心守护,五代人接力、从不缺席,让小小的灯塔成为无数夜航者的指路明灯。他们是黑夜的眼睛、生命的信使。 面对危险,他们勇往直前;面对牺牲,他们固执坚守。他们的工作不平凡更不简单。日复一日、月复一月、年复一年,星移斗转,其志不变,他们用“百年传承”生动践行“人在灯亮”的铮铮誓言。 只有真正热爱这份事业的人,才可能有如此坚定的信念。叶中央一家五代,俨然成为一座灯塔,照耀着交通运输发展的航线。他们永葆初心的崇高信念,几十年如一日的坚守精神,正是每一名交通人应该去学习的榜样和典范。 他们向生命致敬,我们向他们致敬,面向那永不熄灭的巍巍精神灯塔!杨红岩 |

0374-3271036

Copyright@2025 Wanli Transport Group All Rights Reserved.

-

万里集团官方微信

-

万里运业官方微信

豫公网安备 41102302000160号

豫公网安备 41102302000160号